画像診断科

レントゲンやエコー検査、CT・MRIを使用し、検査・判断していくことを画像診断といいます。

外から見ることができない体の中を、X線や超音波、磁気を用いてみることができるようになり、診断の一助となります。画像診断科では、CT・MRIを中心に、病気の早期発見につなげています。

スタッフの紹介

獣医師

渡邉 豊

参加学会・セミナー

画像診断科に関係する病名

- 脳腫瘍

- 壊死性髄膜脳炎

- 肉芽腫性髄膜脳炎

- 脳梗塞

- 脳出血

- 水頭症

- 椎間板ヘルニア

- 脊髄空洞症

など

医療機器の紹介

超音波診断装置(エコー)

心臓や肝臓、膀胱など、体内のあらゆる臓器の検査に使用します。カラードップラー機能を使えば、心臓の血流がリアルタイムで表示され、心疾患の発見に役立ちます。

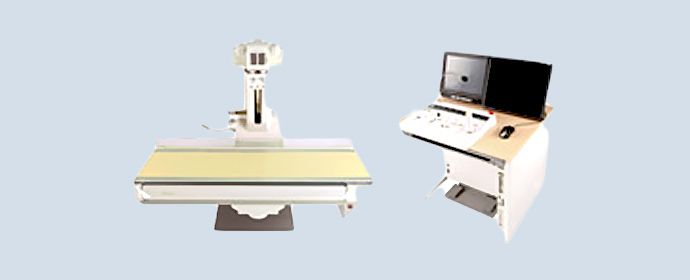

レントゲン透視装置

X線を利用して、体の中の臓器の形・大きさ・位置を観察します。

CT

CTとはComputed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略であり、X線を利用して画像を得る検査です。360度からX線を照射し、輪切りの画像を得て、レントゲン写真ではわからない細かい構造を診断することができます。

MRI

MRIはMagnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)の略であり、地場や電磁波を利用して画像を得る検査です。脳の病気(てんかん、脳炎、脳腫瘍、水頭症、脳梗塞など)や、脊髄の病気(椎間板ヘルニア、脊髄炎、脊髄腫瘍、脊髄梗塞など)が診断できます。